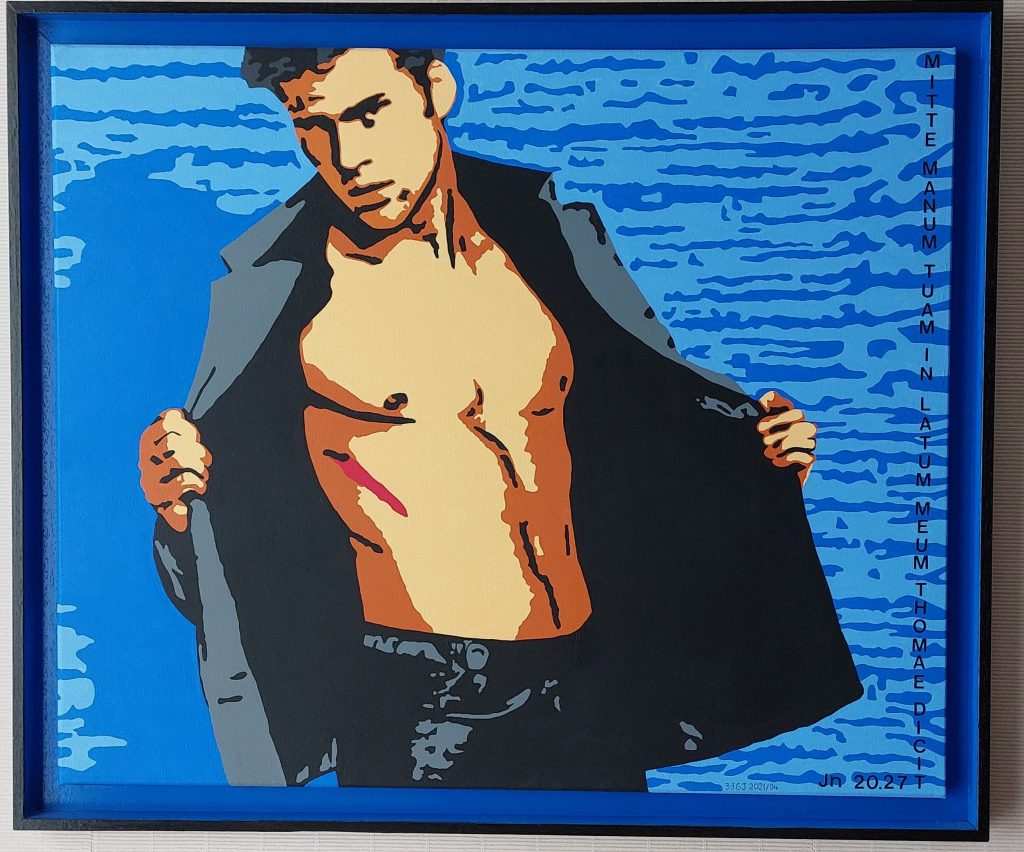

Certes, ce tableau peut paraître quelque peu blasphématoire, mais il faut savoir renouveler l’iconographie.

Au niveau du modèle, il y a toujours un côté autoportrait, par la forme du visage, le grain de beauté à gauche du menton et la silhouette générale.

L’architecture du tableau est formée d’une croix entre le corps et les mains, croix légèrement inclinée sur la gauche pour moins de rigidité et de surcroît vrillée par une torsion-inclinaison du visage vers la gauche et une torsion opposée du corps vers la droite.

L’usage des couleurs est simple:

– Une bande chaude jaune et brun pour le corps,

– Une bande neutre noir et gris pour le manteau,

– Une zone froide pour le fond dans un bleu clair et un bleu plus foncé.

Dans un premier temps, le fond était uniquement constitué de vaguelettes bleu foncé mais il était fade et je l’ai retouché avec une zone d’ombre qui équilibre la grande zone noire du manteau.

Afin que ces deux zones ne soient pas trop écrasantes, je les ai agrémenté pour le manteau de quelques taches grises qui n’ont aucune pertinence et, pour l’ombre, de taches bleu clair.

Enfin, comme sur d’autres tableaux, certaines parties n’apparaissent pas délimitées, comme le pantalon par rapport au manteau, et c’est l’oeil du spectateur qui en reconstitue les contours.

La plaie du Christ a également fait l’objet d’un repentir: rouge vermillon au départ elle attirait trop l’oeil; je l’ai donc retravaillée avec un rouge plus foncé de façon à ce qu’elle se découvre dans un second temps.

Enfin, comme tous mes tableaux à caractère religieux, pour ne pas envahir l’espace, la phrase de l’Évangile et les références sont inscrites en petits caractères dans une bande verticale à droite du tableau.

( Acrylique sur toile)